ある程度の期間Wordpressでブログ記事を書いていると、

「もうこの内容はいらないかも…」

「アクセスも少ないし、削除しようかな」

と思うことがありますよね。

しかし、WordPressで記事を削除したことに満足して、そのまま何もしないでいるのは実は危険です。

というのも、404エラー(存在しないページ)が増えすぎたり、内部リンクが空振りになってしまうと、SEO評価が低下する等のリスクが発生する為です。

この記事では、記事を削除したあとに取るべき適切な対応方法についてわかりやすく解説しています。

サイトを訪れてくれた読者・訪問者にとっても使いやすく、検索エンジンにも正しくサイト構造を伝えるために、必ずやっておきたい5つの対策をチェックしていきましょう🌸

記事を削除する前に確認すべきポイント

本当に削除が必要?

記事を削除する前に、まず考えたいのが「本当にその記事を消す必要があるのか?」ということ。

初期のころは特に、下調べやキーワード選定にも時間をかけて一生懸命書き上げた記事。

ネタ選定自体に問題ある場合や、一時のみのトレンドネタは別ですが、

・単にアクセスが減っている、

・内容が古くなった

・あとから振り返ってみて書き方が未熟だった

といった理由で削除を決めてしまうのは、もったいない場合があります。

たとえば、以下のようなケースでは、「リライト(書き直し)」や「他記事へ統合」することで、アクセスが持ち直す場合があります。

・情報は古いけれど、今も検索ネタとしては需要のあるテーマ

→情報を最新のものに更新・リライト。

更新日付を最新情報に変えて、サーチコンソールでインデックス登録のリクエストを実施。

・記事単体では弱いが、関連性のある記事が他にもある(内部リンクがある)

→他の記事と統合して、より情報量の多い1つの記事として完成させる。

・記事に被リンクがある、またはSNSでシェアされた履歴がある

→特に質の良い被リンクであればSEO評価にも好影響なため残しておきたいところ。

内容を定期的にブラッシュアップして残しておく選択肢もあり。

こうした記事は、タイトルや見出しの改善・最新情報の追加・文章のブラッシュアップなどで、検索順位が上がる・アクセスが持ち直す可能性があります。

また、似た内容の記事が複数ある場合は、1本にまとめてリダイレクトすることでSEO効果を集中させることもできます。

記事の削除はあくまでも「最後の手段」。

まずは「リライト」や「記事の統合」という“せっかく書いた記事を消さずに活かす方法”を検討してから判断することをおすすめします。

削除後にアクセスがある場合

削除しようとしている記事に、まだ一定のアクセスがある場合(当方の基準としては、月に2桁以上のアクセスが残っている場合)には、特に慎重に判断する必要があります。

なぜかというと、記事を削除することによってそのページはいわゆる「404エラー(ページが見つかりません)」を返す状態になる=読者の離脱やSEO評価の低下を招く恐れがあるからです。

たとえば以下のようなケース👇

・SNSや他サイトからリンクが貼られている

・検索エンジンからアクセスがある

・内部リンクで他の記事から参照されている

では、突然記事を削除することで、記事を閲覧しようとしたユーザーが「ページが消えている」と混乱し、ブログの信頼性を損なう可能性があるのです。

さらに、Googleのクローラーが「リンク切れが多い=管理されていないサイト」と判断し、検索評価が下がるリスクも…

こうした事態を避けるためにも、アクセスがある記事は「削除」ではなく、リライトまたは他ページへのリダイレクト(転送)処理を行うのがベストです。

以下では、上記の注意点も踏まえた上で、

「それでも削除する必要がある」

「削除する上でどんなSEO対策ができるのか知りたい」

という方へ向けて、“WordPressで記事を削除した後にやるべき5つの対応”について解説していきます。

WordPressで記事を削除した後にやるべき6つの対応

404エラーの確認と対策

WordPressで記事を削除すると、そのURLにアクセスしたユーザーは「404 Not Found」というエラーページにたどり着きます。

404エラーとは?

一言でいうと「そのページ、見つかりませんでした」というエラーのこと。

「お探しのページは見つかりませんでした。」という文言とともに「404」が表示されることからそのように呼ばれる。

せっかく検索結果に表示されてクリックしたのに、「お探しのページが見つかりませんでした」なんて表示された日には、「なんだ、リンク切れかよ」と拍子抜けしてしまいますね。

この状態を放置してしまうと、ユーザーの離脱率が高まるだけでなく、SEO評価の低下にもつながる可能性があります。

まず最初にやるべきことは、

・削除した記事のURLにアクセスして、実際に404エラーが表示されるかを確認

・自分のブログで、現在404エラーがどのぺージでどれだけ発生しているか把握

することです。

上記を確認するツールや方法には、以下のようなものがあります👇

①ブラウザでURLを直接確認

該当URLを直接入力して確認する。

②Search Consoleの「カバレッジ」レポートで検出

サーチコンソールの「インデックス作成」

↓

「ページ」をクリック

↓

「ページがインデックスに登録されなかった理由」

↓

「見つかりませんでした(404)」を選択すると、一覧で確認できます。

③Broken Link Checkerなどのプラグインを使用

リンク切れが発生しているURLが検出されると、定期的にメールで知らせてくれるプラグイン。

当方も導入しており、とても使いやすくおすすめ◎

記事を取捨選択する上で、404エラー自体がすべて悪いというわけではありません。

正しく管理された404ページ(案内やリンク付きなど)であれば問題になりにくく、記事を削除した際には完全に検索結果から除外されるまでには時間的ラグがある為、一定数の404エラーが発生することはやむを得ない現象です。

但し、“記事を削除しっぱなしにして、404エラーの数が一方的に積み上がっていく”という状況は望ましくありません。

そこで、自身のサイトで発生しているエラーの箇所・数を把握し、以下の項目で解説する対処方法をとっていく必要があります。

必要に応じてリダイレクト設定をする

削除した記事にアクセスがあった場合や、他のページ・外部サイトからリンクされている場合は、リダイレクト(転送)処理を行うことが大切です。

リダイレクトを設定しておけば、404エラーページの表示を避けられるだけでなく、削除した元の記事のSEO評価を引き継ぐ効果も期待できます。

特におすすめなのが「301リダイレクト」。

これは、恒久的にページを移動したことを検索エンジンに伝える方法で、被リンクや検索評価を新しいURLに渡すことができます。

301リダイレクトとは?

分かりやすく言うと、「このページ、引っ越しました!新しい住所はこちらですよ」と教えるしくみ。

「301」はHTTPステータスコードの一種で、「一時的」ではなく、「今後ずっとこの新しい場所でやりますよ」と伝えるサインのことです。

リダイレクトの設定は、以下のような無料プラグインを使って、簡単に設定することができます。

📚Redirection

初心者でも使いやすい定番のプラグイン。

古いURLから新しいURLへ自動で飛ばしてくれるプラグインで、無料&日本語対応。

難しいコード(.htaccess)を書かなくても良く、404エラーの検出もしてくれる。

但し、不要なリダイレクトを増やしすぎると、サイトがやや重くなることもあるので注意。

📚All in One SEO

SEO管理機能にリダイレクト機能が含まれたプラグイン。

検索に強いブログを作れるようにサポートしてくれるプラグインで、機能の一部にリダイレクト管理が含まれる(Pro版)。

「リダイレクト管理」や「404エラーログの確認」は、有料のPro版でないと使用できない。

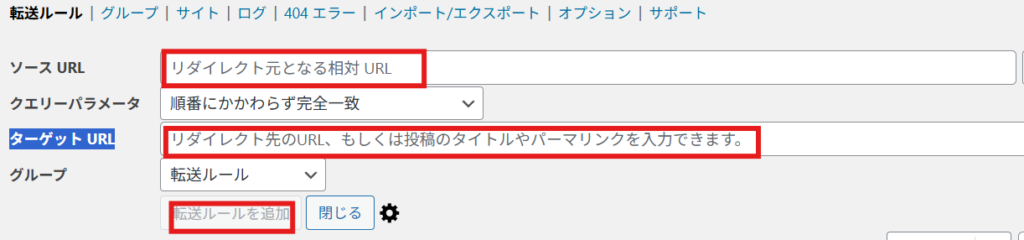

ちなみに、著者は「Redirection」を利用していますが、設定も初心者向けでとても便利です◎

「転送ルール」の新規追加で、ソースURL:リダイレクト元となる相対URL(削除した記事のURL)/ターゲットURL(転送したい先の記事のURL)を入力するだけで、簡単に転送設定をすることができます。

Redirectionの設定ページ。

転送設定を気軽にできるだけでなく「404エラー」のタブから、今どの記事で404エラーが発生していて、どのくらいアクセスが入っているかを確認できる便利な機能つき◎

なお、転送先を設定する際は、ユーザーにとって自然な移動先を選ぶことがポイントです。

例えば、

・削除記事と似たテーマの記事

・カテゴリページ

・トップページ(どうしても移動先がない場合)

などがおすすめです。

内部リンクの修正・削除

記事を削除したあとに見落としがちなのが、他の記事からの内部リンクの修正・削除です。

既存の記事に削除した記事への内部リンクが残っていると、ユーザーはリンク先で404エラーに遭遇することになってしまい、早期離脱やサイトの信頼低下にもつながります。

また、検索エンジンにとってもリンク切れが多いサイトは「メンテナンスされていない」と判断されやすく、SEOにも悪影響を及ぼします。

とはいっても、「どの記事に内部リンクを貼ったかなんて覚えてないよ~」という方が大半だと思います。

内部リンクの修正を行う時には、以下の手順を踏みましょう。

①WordPressの検索機能で削除した記事のURLを含む投稿を探す

②該当リンクを削除、もしくは適切な代替記事へ差し替え

③必要であれば、「関連記事」や「おすすめ記事」ウィジェットの見直しも行うと◎

また、無料のプラグイン「Broken Link Checker」を使えば、サイト内のリンク切れを自動で検出してくれるうえに、定期的にメールで通知を送ってくれるため便利です。

手間や時間をかけて書いた大切な記事だからこそ、導線を丁寧に整えることでユーザーの離脱を防ぎ、サイト自体の信頼性を高めていけるといいですね!

Google Search ConsoleでURL削除リクエスト(必要な場合)

削除した記事がすでにGoogleの検索結果に表示されている場合、Wordpress内で記事を消してもすぐに検索結果から消えるわけではありません。

Googleのクロール頻度にもよりますが、完全に検索結果から消えるまでには早くて数日、遅いと数週間〜数ヶ月かかることもあります。

たとえば、既に別の記事へ301リダイレクトを設定している場合や、特に急いで消す必要がない記事であれば問題ありませんが、「情報が古く誤解を招く可能性がある記事」や「内容に誤りがあり、一刻も早く検索結果から消す必要がある」なんていう場合もあるかもしれません。

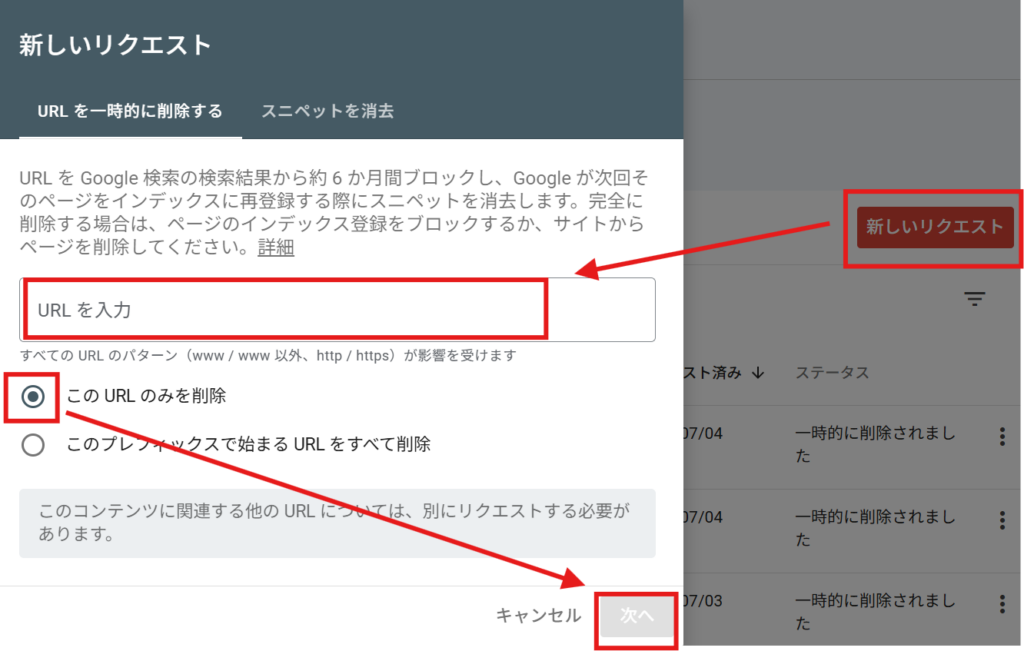

そんなときは、Google Search Consoleの「削除リクエスト」ツールを使って、該当のURLを一時的に検索結果から非表示にすることができます。

▶ 削除リクエストの手順

①Google Search Consoleにログイン

②左側メニューの「インデックス」→「削除」を選択

③「新しいリクエスト」から削除したいURLを入力

④「一時的にURLを削除」を選択して送信

必ず「このURLのみを削除」を選択すること

この処理をすることによって、遅くとも数時間以内に該当のページが検索結果から消え、約6か月間検索結果に表示されなくなります。

ただし、これはあくまで「一時的な検索結果への非表示」を急ぐ場合に適用できる方法。

根本的なデータとしての削除が必要な場合は「noindex」タグを使うか、インデックス削除(記事自体を削除して、そのURLが404(Not Found)や410(Gone)を返す)を別途行う必要があります。

ともあれ、アクセスが多かった記事や、検索結果にしばらく残り続けてしまいそうなページは、この手順を活用することでユーザーの混乱を防げる&早期に検索結果から消すことができるので、しっかり対策していきましょう。

アドセンス対策:404エラーページに広告を非表示にする

もし、すでにGoogleアドセンスに合格していて広告を掲載している場合・これからアドセンスの申請を検討している場合には、別途

404エラーが表示されているページには広告を表示しないようにする

という設定をしておくことをおすすめします。

404エラーページとは、「ページが見つかりませんでした」と表示される、いわば“迷子のページ”のことです。読者にとっては目的の情報が見つからず、すぐに離脱してしまうことがほとんど。

そんなページにAdSense広告を表示していると、以下のようなリスクがあります。

【1】ポリシー違反になる可能性

Google AdSenseでは、404エラーを含む価値のない(中身のない)ページへの広告表示を禁止しています。

そこに広告が表示されると「無価値なページに広告を貼っている」と判断され、広告制限やアカウント停止のリスクが出てきます。

【2】ユーザビリティの低下

404ページに遭遇するだけで「なんだ、リンク切れか…」とがっかりするもの。

さらにそこへ広告が表示されているとなれば、「広告だけ載せている収益目的のサイトでは?」という不信感を読者に与えてしまいます。

これにより、サイトの早期離脱・滞在時間の減少・全体の信頼性が下がる可能性も。

【3】誤クリックの危険性

ページ内容がない状態で広告だけが目立ってしまうと、ユーザーが間違って広告をクリックする機会が増えます。これはGoogleから「意図的に誤クリックを誘導している」と誤解される可能性があり、思いもよらないペナルティ対象になることもあります。

上記のようなリスクを避けるために、中身のない“迷子のページ”には広告を掲載しないように予め設定しておくことがリスクヘッジになります◎

なお、現時点でまだ掲載がスタートしていなかったとしても、申請を出した時点でこうしたエラーページが多すぎると、アドセンス審査の結果にも影響が出るとされているので注意が必要です💡

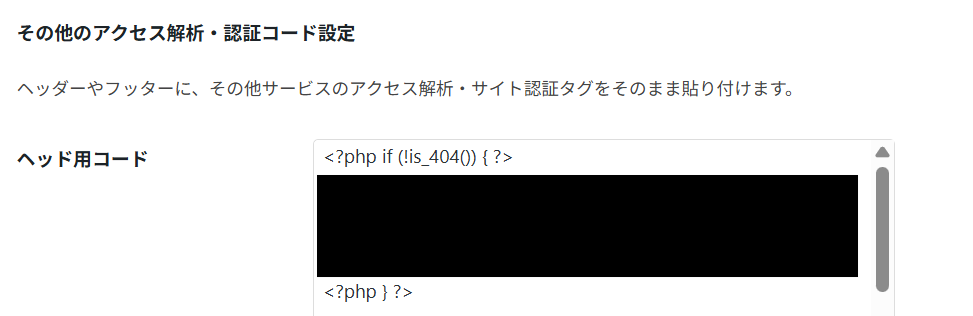

具体的な「404エラーのページにアドセンスを非表示にする方法」ですが、最も分かりやすいのは、特定のページにアドセンスを非表示にするコードを直接貼り付ける、というものです。

アドセンスの申請を出す時に貼り付けた、アドセンスの審査コードの前後に、以下赤文字で記載したコードを貼り付けます。

——————————

<?php if (!is_404()) { ?>

貼り付けるアドセンスのコード

<?php } ?>

——————————

コードを貼り付ける場所は利用しているテーマによって異なりますが、たとえば「cocoon」の利用者であれば、「Cocoon設定」→「アクセス・解析認証」タブ→「ヘッド用コード」のアドセンスコード前後に貼り付ければOKです。

Cocoonの画面だとこんな感じ👆

黒塗りの部分がアドセンスコードで、それを前後で挟み込むようにコードを設置します。

現時点で設定していない方も、万が一のリスクを避けるためにぜひ取り入れてみてください。

まとめ:記事削除は削除後の対応が大事

ブログ運営は、“ただ記事を書き続ければOK”というわけではありません。

一定数の記事が積み上がってきた時、場合によっては思い切って古い記事を削除する判断も必要です。

しかし、その上でもっと大切なのは「削除した後そのままにせず、適切な対応をすること」。

404エラーの確認やリダイレクト、Search Consoleでのチェックなど、ひとつひとつは小さな作業ですが、その積み重ねがサイト全体の信頼性や評価につながっていきます。

「削除して終わり」ではなく、「削除した後に、よりユーザビリティを考慮した適切な動線を整える」。

そんな意識で対応していけば、読者にもGoogleにもやさしいブログに育っていくはずです🌱

長期的な視点でブログを育てていくプロセスのひとつとして、削除後の対応までしっかり整えていきましょう。

コメント